La lavorazione degli oli

Questo Mulino diventa frantoio nel 1871 e da allora tratta semi oleosi

per la produzione di olio ad uso alimentare e industriale.

Il seme trattato prima della guerra 40-45 era principalmente quello di lino

che arrivava dalle colonie italiane in Etiopia, da Buenos Aires, dalla Turchia e da

Montevideo; durante la guerra si usava anche il ravizzone, il girasole e le mandorle. Dopo

la guerra e fino al 1969 il materiale principalmente usato è il germe di grano, e

raramente anche mandorle, arachidi e noci.

Il seme trattato prima della guerra 40-45 era principalmente quello di lino

che arrivava dalle colonie italiane in Etiopia, da Buenos Aires, dalla Turchia e da

Montevideo; durante la guerra si usava anche il ravizzone, il girasole e le mandorle. Dopo

la guerra e fino al 1969 il materiale principalmente usato è il germe di grano, e

raramente anche mandorle, arachidi e noci.

I sacchi di juta contenenti i semi venivano scaricati a spalla e

portati nel magazzino del primo piano, cui si accedeva direttamente dalla via De Amicis

con la scala tuttora esistente nel locale del frantoio. Il primo piano era adibito a

magazzino per i vari tipi di semi, che venivano rovesciati direttamente in mucchi sul

pavimento di legno, perché i sacchi di juta facevano parte della dotazione del

trasportatore.

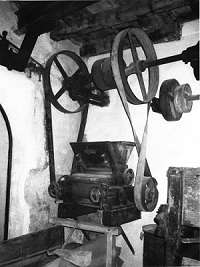

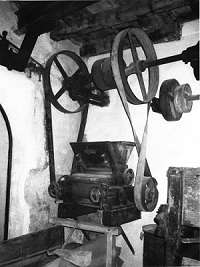

Con la pala i semi venivano posti su una cinghia di trasmissione a tasche

e portati nella tramoggia (a sinistra nella foto), ora sistemata al piano terra,

che con movimento orizzontale separava i semi dalle impurità per una prima pulizia. Le

impurità, dette anche "bruscaglie", venivano raccolte a parte; i semi invece

erano avviati in un cassone a forma di imbuto e da qui scendevano nel trituratore (nella

foto a destra) al piano terra.

Il trituratore a due cilindri era usato principalmente per il seme di

lino che, ridotto a farina, cadeva per terra; da lì veniva raccolto con la pala e portato

direttamente nel negozio o sistemato in sacchi. Se dalla farina di lino si voleva ricavare

l’olio, si portava il materiale nel forno per scaldarlo, e poi nella pressa.

La macina (nella foto a sinistra) ha una enorme ruota di

pietra di mt. 1,5 di diametro e cm. 40 di spessore detta "molazza" (che veniva

chiamata anche "rudun"), e porta incisa nella parete interna la data del 1871 in

caratteri alti cm. 20; essa ruotava con la forza dell’acqua perché collegata alla

ruota esterna che pescava nel Lambro.

Questa

ruota esterna non è più esistente, ma si vede, a livello del pavimento, la grossa

nicchia dove era innestato il perno, mentre all’esterno del Mulino è visibile il

riscontro del medesimo perno che si allungava sino ad appoggiare al muro centrale di

sostegno.

Questa

ruota esterna non è più esistente, ma si vede, a livello del pavimento, la grossa

nicchia dove era innestato il perno, mentre all’esterno del Mulino è visibile il

riscontro del medesimo perno che si allungava sino ad appoggiare al muro centrale di

sostegno.

All’interno del Mulino è invece ben visibile lo spazio per una

grande ruota interna, sotto il livello del pavimento; il vano, ora coperto da un

cristallo, riguardava un’attività precedente legata alla follatura.

Quando

la schiacciatura con la macina era ultimata, l’impasto formatosi veniva trasferito

con una latta a due manici (esempio di recipienete nella foto a destra) nel forno

(visibile nella foto in basso a sinistra), alimentato da vinaccioli e legname

recuperato sulla chiusa della gora, asciugato e conservato nel sottoscala. L’impasto,

per non bruciare sul fondo, era mescolato in continuazione dalla pala a elica interna.

Sulla destra del forno è sistemato un piccolo tavolo di lavoro con il cassetto degli

attrezzi.

Quando

la schiacciatura con la macina era ultimata, l’impasto formatosi veniva trasferito

con una latta a due manici (esempio di recipienete nella foto a destra) nel forno

(visibile nella foto in basso a sinistra), alimentato da vinaccioli e legname

recuperato sulla chiusa della gora, asciugato e conservato nel sottoscala. L’impasto,

per non bruciare sul fondo, era mescolato in continuazione dalla pala a elica interna.

Sulla destra del forno è sistemato un piccolo tavolo di lavoro con il cassetto degli

attrezzi.

Il materiale riscaldato era quindi pronto per essere pressato.

Il materiale riscaldato era quindi pronto per essere pressato.

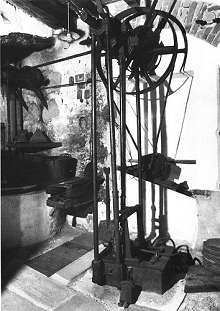

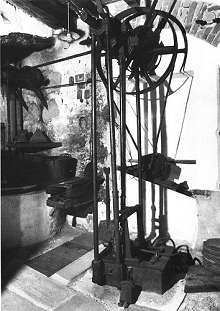

Il torchio (nella foto a destra) è una grossa macchina di

ghisa prodotta dalla ditta F.lli Pagnoni; ha nel centro un vano cilindrico dove viene

messo l’impasto a strati inframmezzato da dischi di ghisa e juta; dopo aver disposto

una decina di strati di semi, il torchio entra in funzione.

La pressione per far lavorare il torchio era fornita dalla pompa ad

acqua (a sinistra); essa sollevava dal basso l’acqua contenuta nel

basamento, ed esercitava nel torchio una pressione controllata da un manometro e

proporzionata al tipo di semi lavorati, schiacciando fortemente i vari strati di poltiglia

compresi fra i dischi di juta e di ghisa (conservati sino ad oggi come è possibile

vedere nella foto a destra).  Il risultato di questa pressione, e cioè l’olio, usciva dalle fessure

sul perimetro del cilindro centrale del torchio e si raccoglieva sul fondo, dove, in

corrispondenza di un ribasso del pavimento che si trova dietro al torchio, veniva raccolto

in una latta. L’olio così ottenuto veniva poi versato in un grosso bidone di

raccolta per la sedimentazione posto a destra della colonna di granito vicino alla scala.

L’olio veniva poi portato alla raffineria se doveva servire per uso alimentare, o

direttamente al cliente se veniva usato per l’industria (vernici, stucco, o altro).

Il risultato di questa pressione, e cioè l’olio, usciva dalle fessure

sul perimetro del cilindro centrale del torchio e si raccoglieva sul fondo, dove, in

corrispondenza di un ribasso del pavimento che si trova dietro al torchio, veniva raccolto

in una latta. L’olio così ottenuto veniva poi versato in un grosso bidone di

raccolta per la sedimentazione posto a destra della colonna di granito vicino alla scala.

L’olio veniva poi portato alla raffineria se doveva servire per uso alimentare, o

direttamente al cliente se veniva usato per l’industria (vernici, stucco, o altro).

A

questa prima spremitura ne poteva seguire una seconda, con la quale si otteneva olio meno

pregiato, rompendo i pannelli di scorie usciti dal torchio, e rischiacciando il tutto

ancora con la molazza, e poi ripassando l’impasto al forno e al torchio.

A

questa prima spremitura ne poteva seguire una seconda, con la quale si otteneva olio meno

pregiato, rompendo i pannelli di scorie usciti dal torchio, e rischiacciando il tutto

ancora con la molazza, e poi ripassando l’impasto al forno e al torchio.

Da un sacco di semi di lino di un quintale si ricavavano circa dieci

litri di olio. Da un sacco di germi di grano che pesava circa kg. 40 si ricavavano cinque

litri di olio; il germe di grano arrivava spesso dal Mulino della Cascinazza come

sottoprodotto della farina di granoturco.

I pannelli di scorie pressate, di forma rotonda come il diametro del

torchio, venivano venduti ai contadini che li adoperavano come mangime per gli animali;

essi avevano anche una funzione medicamentosa.

Il trasporto dell’olio veniva fatto con bidoni rinforzati da

grossi cerchi di ferro per sopportare il rotolamento quando si usavano i camion, mentre

per il trasporto leggero veniva usato il triciclo (visibile qui sopra) ancora

oggi esistente; il "veicolo" doveva essere fornito di regolare bollo annuale. I

bolli tuttora visibili sono quelli degli anni 1936, 1937 e 1938.

Il seme trattato prima della guerra 40-45 era principalmente quello di lino

che arrivava dalle colonie italiane in Etiopia, da Buenos Aires, dalla Turchia e da

Montevideo; durante la guerra si usava anche il ravizzone, il girasole e le mandorle. Dopo

la guerra e fino al 1969 il materiale principalmente usato è il germe di grano, e

raramente anche mandorle, arachidi e noci.

Il seme trattato prima della guerra 40-45 era principalmente quello di lino

che arrivava dalle colonie italiane in Etiopia, da Buenos Aires, dalla Turchia e da

Montevideo; durante la guerra si usava anche il ravizzone, il girasole e le mandorle. Dopo

la guerra e fino al 1969 il materiale principalmente usato è il germe di grano, e

raramente anche mandorle, arachidi e noci.

Questa

ruota esterna non è più esistente, ma si vede, a livello del pavimento, la grossa

nicchia dove era innestato il perno, mentre all’esterno del Mulino è visibile il

riscontro del medesimo perno che si allungava sino ad appoggiare al muro centrale di

sostegno.

Questa

ruota esterna non è più esistente, ma si vede, a livello del pavimento, la grossa

nicchia dove era innestato il perno, mentre all’esterno del Mulino è visibile il

riscontro del medesimo perno che si allungava sino ad appoggiare al muro centrale di

sostegno. Quando

la schiacciatura con la macina era ultimata, l’impasto formatosi veniva trasferito

con una latta a due manici (esempio di recipienete nella foto a destra) nel forno

(visibile nella foto in basso a sinistra), alimentato da vinaccioli e legname

recuperato sulla chiusa della gora, asciugato e conservato nel sottoscala. L’impasto,

per non bruciare sul fondo, era mescolato in continuazione dalla pala a elica interna.

Sulla destra del forno è sistemato un piccolo tavolo di lavoro con il cassetto degli

attrezzi.

Quando

la schiacciatura con la macina era ultimata, l’impasto formatosi veniva trasferito

con una latta a due manici (esempio di recipienete nella foto a destra) nel forno

(visibile nella foto in basso a sinistra), alimentato da vinaccioli e legname

recuperato sulla chiusa della gora, asciugato e conservato nel sottoscala. L’impasto,

per non bruciare sul fondo, era mescolato in continuazione dalla pala a elica interna.

Sulla destra del forno è sistemato un piccolo tavolo di lavoro con il cassetto degli

attrezzi. Il materiale riscaldato era quindi pronto per essere pressato.

Il materiale riscaldato era quindi pronto per essere pressato. Il risultato di questa pressione, e cioè l’olio, usciva dalle fessure

sul perimetro del cilindro centrale del torchio e si raccoglieva sul fondo, dove, in

corrispondenza di un ribasso del pavimento che si trova dietro al torchio, veniva raccolto

in una latta. L’olio così ottenuto veniva poi versato in un grosso bidone di

raccolta per la sedimentazione posto a destra della colonna di granito vicino alla scala.

L’olio veniva poi portato alla raffineria se doveva servire per uso alimentare, o

direttamente al cliente se veniva usato per l’industria (vernici, stucco, o altro).

Il risultato di questa pressione, e cioè l’olio, usciva dalle fessure

sul perimetro del cilindro centrale del torchio e si raccoglieva sul fondo, dove, in

corrispondenza di un ribasso del pavimento che si trova dietro al torchio, veniva raccolto

in una latta. L’olio così ottenuto veniva poi versato in un grosso bidone di

raccolta per la sedimentazione posto a destra della colonna di granito vicino alla scala.

L’olio veniva poi portato alla raffineria se doveva servire per uso alimentare, o

direttamente al cliente se veniva usato per l’industria (vernici, stucco, o altro). A

questa prima spremitura ne poteva seguire una seconda, con la quale si otteneva olio meno

pregiato, rompendo i pannelli di scorie usciti dal torchio, e rischiacciando il tutto

ancora con la molazza, e poi ripassando l’impasto al forno e al torchio.

A

questa prima spremitura ne poteva seguire una seconda, con la quale si otteneva olio meno

pregiato, rompendo i pannelli di scorie usciti dal torchio, e rischiacciando il tutto

ancora con la molazza, e poi ripassando l’impasto al forno e al torchio.